С 1 января 1901 года из станицы Студёновской была выделена Мухрановская станица, в её состав вошли кроме Мухрановского посёлка Адьяновский посёлок, Головский и Яманский посёлки как одно общество с поселковым правлением в Головском.[1] Атаманы Головского посёлка: урядник Александр Матвеевич Корнеев (1901 г.), отставной урядник Фрол Ефимович Агафонов (1902 г.), урядник Николай Луп. Медведсков (1903 г.), урядник Мин Агафонович Переплётов (1904 — 1907 гг., род. в Студёновском посёлке), урядник (с 1910 г. — вахмистр) Филипп Сергеев (1908-1914 гг.).

В 1911 году поселковое управление перенесли в Яманский посёлок.

На 1914 год управление в Головском посёлке, атаман отставной урядник Филипп Сергеев.

23 июля 1916 года помощник атамана Мустаевской станицы урядник запасного разряда Степан Трофимович Сапогин (1894 года постановки в казаки, житель города Илека) был назначен на вновь учреждённую должность атамана Яманского посёлка.[2]

В Головском посёлке с 1904 года еженедельно по средам проводился базар (в конце 19 века он был по субботам), где торговали скотом и его продуктами. Проводился он в месте под названием Головская Россошь, между Студёновским и Головским посёлками.

В 1904 году по станице Мухрановской была отмечена эпидемия дифтерии.

На краю села стояли хлебные амбары, и каждый хозяин хранил зерно в своём амбаре. Для охраны амбаров нанимали сторожей.

На своих полях местные земледельцы строили лачужки, где жили во время посевной и уборки урожая. У зажиточных казаков был полный набор сельскохозяйственных орудий: одно- или двухсмежный плуг, в который впрягали две пары быков, сеялка, бороны, лобогрейка, молотильный камень в стене, веялка. Менее обеспеченные не всегда имели нужное оборудование, поэтому объединялись семьями для сельскохозяйственных работ.

В посёлке было 4 торговые лавки. Николай Черных торговал продуктами, Отвалов торговал продуктами и сладостями, а самая большая лавка была у Анны Фёдоровны Лариной. Она имела патент на торговлю и ездила закупать товары в Москву, в Астрахань и другие города, а в поездке её сопровождали братья. Четвёртую лавку держал Солдатов Егор Авдеевич.

|

Год |

Число дворов |

Число жителей |

Число церквей |

Число школ |

Число торговых лавок |

Число мельниц |

Число кузниц |

||||||

|

Принадлежащих лицам войскового сословия |

Принадлежащих лицам невойскового сословия |

Войскового сословия |

Невойскового сословия |

Войсковых |

Ветряных |

Водяных |

Конных |

||||||

|

м |

ж |

м |

ж |

||||||||||

|

1904 |

176 |

4 |

584 |

576 |

39 |

26 |

1 |

1 |

3 |

3 |

0 |

0 |

2 |

|

1905 |

177 |

4 |

600 |

584 |

41 |

27 |

1 |

1 |

3 |

3 |

0 |

0 |

2 |

|

1907 |

197 |

3 |

636 |

606 |

117 |

116 |

1 |

1 |

3 |

1 |

0 |

0 |

не ук. |

|

1909 |

212 |

2 |

656 |

632 |

117 |

113 |

1 |

1 |

3 |

1 |

0 |

0 |

не ук. |

|

1910 |

212 |

2 |

660 |

640 |

119 |

117 |

1 |

1 |

3 |

0 |

1 |

0 |

0 |

|

1911 |

214 |

3 |

664 |

651 |

121 |

108 |

1 |

1 |

3 |

0 |

1 |

0 |

0 |

|

1912 |

214 |

3 |

684 |

672 |

121 |

108 |

1 |

1 |

3 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

1913 |

214 |

4 |

707 |

689 |

119 |

108 |

1 |

1 |

не ук. |

0 |

0 |

1 |

1 |

Уральские казаки накануне Первой мировой войны служили 22 года. После принятия присяги в 19 лет они на два года зачислялись в разряд внутреннеслужащих (приготовительный разряд). Затем 15 лет служили в полевом разряде. Этот разряд подразделялся на три очереди. Действительную военную службу непосредственно в армии в течение 4 лет несли казаки 1-й очереди строевого разряда. Затем они, как тогда говорили, выходили на льготу и переводились в части 2-й очереди. Проходя службу в ней, казаки находились в постоянной мобилизационной готовности, имели строевых коней, полные комплекты исправного снаряжения и обмундирования, каждый год проходили 5-недельные военные лагерные сборы. Потом они переходили в части 3-й очереди. При этом третьеочередные казаки получали право не содержать строевого коня и призывались на военные сборы только один раз на третьем году нахождения в этой очереди. После этого они в течение 5 лет вновь были приписаны к разряду внутреннеслужащих (запасной разряд), и далее выходили в отставку и могли призываться в армию лишь во время войны в ополчение.

Казаки старшего возраста приготовительного разряда обучались военному делу на учебных лагерных сборах продолжительностью четыре недели. На территории Уральского казачьего войска к началу Первой Мировой войны имелось четыре сборных пункта: Быковский (близ Требушинского поселка Рубежинской станицы) для всех станиц 1-го отдела, за исключением Илецких; Яманский (близ Яманского поселка Мухрановской станицы) для Илецких станиц; Мергеневский (близ Горячинского поселка Мергеневской станицы) для всех станиц 2-го отдела и Яманхалинский (близ Яманхалинского поселка) для всех станиц 3-го отдела. Время сбора определялось приказом Наказного Атамана.[3]

Тетюшев Фёдор Павлович из хутора Верхняя Дубовка в своих воспоминаниях так описывал начало летних сборов 1911 года в Яманском пункте[4]:

Майские лагеря находились в Ямане, в двух верстах, на берегу чудесного озера. В степи стояли 4 казармы, рядом с ними вытянулись повозки с брезентовыми будками, казахские юрты. И невиданно быстро вырастал военный городок. Лагерь зажил обычной жизнью. По утрам команда казаков, караулившая на поле лошадей, пригоняла их к лагерю. Начиналась чистка, седловка, перекличка, построение. Зычно покрикивал полковник Балалаев Давыд Александрович[5]. Горланили, муштруя своих молодых казаков, обучающие урядники. За бугром ходили в атаку, хитро окружали и обходили противника, стреляли по мишеням из винтовок и пулемётов. Казаки охотно состязались в рубке лоз, в джигитовке. На окраине городка громыхали несколько десятков кузнечных молотков. Одни ковали лошадей, другие ремонтировали брички, тачанки и орудийные колёса. … В июне батюшка Павел Афанасьевич и брат вернулись из майских лагерей.

Яманский посёлок географически располагался в центре Илецких станиц, поэтом неудивительно, что именно здесь организовали пункт сбора. Он существовал ещё в 19 веке. Так, в 1894 году для летних занятий льготных казаков Яманский сборный пункт был назначен для трёх Илецких станиц (Илецкой, Студёновской и Мустаевской). Назначенное время сбора — с 9 по 30 мая.[6] Заведующий сбором — есаул Ерыклинцев, помощники — сотники: Беляев Квинтилиан, Хорошхин Михаил, Ерёмин Александр, хорунжий Черторогов Николай.[7]

На этом сборе было собрано 655 казаков. Как проходил этот сбор: казаки были разделены на 4 сотни, из них конных только 1,5 сотни (самая низкая доля среди всех сборов войска), остальные пешие. Казаки приготовительного разряда были выделены в отдельную сотню. Заведующим сбором в результате стал есаул Соловьёв. Сотники: 1 сотни — хорунжий Смирнов, 2 сотни — есаул Гутурб, 3 сотни — сотник Хорошхин, 4 сотни — подъесаул Иванов. На смотре сбора, который устроил атаман 1-го отдела, были продемонстрированы: конный строй: одиночная езда на разных аллюрах, ломка фронта, перестроения дробных частей, атаки и лава, скачка по одному с рубкой и уколами чучел, преодоление препятствия (канавы с живой изгородью), и пеший строй. Были награждены призами: за стрельбу — казаки Евдоким Фролов и Шафьятулла Гизятуллин, за скачку и джигитовку — Ефим Колесов, Хисматулла Садыков, Даниил Абрамов, Авдей Киреев, Василий Шумаев, Иван Шумаев, Иван Турчев, Пётр Березовсков, Артемий Наплеков, Сайтык Сейтгазиаев, Илларион Рубцов и Давид Иванаев.[8]

С началом Первой мировой войны возле Яманского посёлка сбор больше не собирали и по войску осталось три сборных пункта.

Осенний сбор при Студёновской станице в 1894 году проходил с 1 по 28 ноября. Руководил сотник Черторогов Павел.

По словам старожилов, за селом, где позже построили ферму, располагались казармы казаков, склады с оружием и боеприпасами. Здесь же казаки тренировались и несли службу. Вероятно, именно там проводились лагерные сборы Илецких станиц.

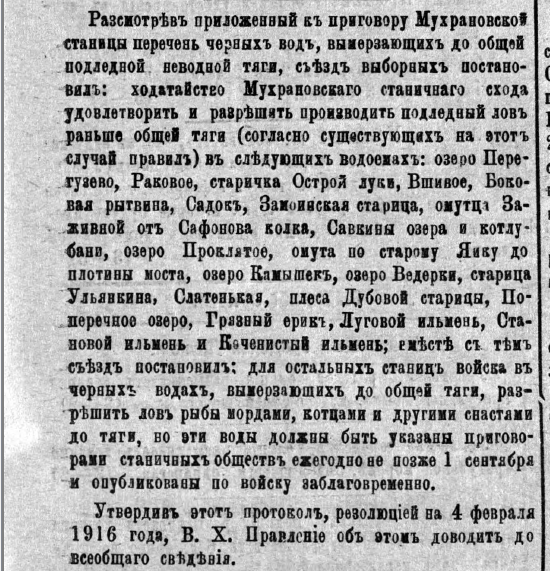

Упоминаются в Уральских войсковых ведомостях топонимы Мухрановской станицы тех времён:[9]

... озеро Перегузево, Раковое, старичка Острой луки, Вшивое, Боковая рытвина, Садок, Замоинская старица, омутца Заживной от Сафонова колка, Савкины озёра и котлубани, озеро Проклятое, омута по старому Яику до плотины моста, озеро Камышек, озеро Ведёрки, старица Ульянкина, Слатенькая, плеса Дубовой старицы, Поперечное озеро, Грязный ерик, Луговой Ильмень, Становой Ильмень, Коченистый Ильмень...

Имена некоторых из них используются до сих пор.

[1] Памятная Книжка и Адрес-Календарь Уральской области на 1903 год / Издание Уральского Областного Статистического Комитета. Уральск. Типо-литография газеты «Уралец». 1902. С. 68.

[2] Уральские войсковые ведомости. – 1916. – № 62 (11 авг.). URL: https://vivaldi.nlr.ru/pn000180606/view/?#page=2

[3] Картагузов С. В. Воинские формирования Уральского казачьего войска в период Первой мировой войны 1914–1918 гг. [Диссертация] / Саратов: СНИГУ им. Чернышевского, 2016. URI: http://studydoc.ru/doc/2331618/voinskie-formirovaniya-ural._skogo-kazach._ego-vojska-v-period

[4] Тетюшев Ф. П. Яик мятежный / Кувандык, 2006. - с. 41.

[5] Полковник Уральского казачьего войска Балалаев Давыд Александрович, руководитель восстания в Илеке 13 марта 1918 г, затем был командиром Илецкого корпуса Уральской армии, весной 1919–го — командующим Илецким фронтом. Генерал–майор. Убит в 1919 г.

[6] Уральские войсковые ведомости. – 1894. – № 14. URL: https://vivaldi.nlr.ru/pn000178379/view

[7] Уральские войсковые ведомости. – 1894. – № 16. URL: https://vivaldi.nlr.ru/pn000178381/view

[8] Уральские войсковые ведомости. – 1894. – № 43.

[9] Уральские войсковые ведомости. – 1916. – № 15.