После основания хутора он относился к Илецкой станице Уральского казачьего войска.

В 1816 году была учреждена новоилецкая дистанция по р. Илек из переселенцев Оренбургского и Уральского казачьих войск, для охраны солевозного тракта от Илецкой Защиты на Самару и конвоирования казённых транспортов соли[1].

В 1819 году к уже существующим десяти полкам Уральского казачьего войска прибавлено было еще два полка, из казаков Илецкой и Сакмарской станиц, для употребления их только на внутреннюю службу. Это значит, что казаки Илецкой станицы не участвовали в дальних походах, а служили только внутри государства.

Эпидемии холеры 1830-1831 годов упоминаются в статье «О появлении холеры в Уральском казачьем войске в 1830 году» в газете «Уральские войсковые ведомости» за 1877 год[2]. В 1830 году до Верхней дистанции эпидемия не дошла, угаснув осенью, но в 1831 году 15 июня появилась в Илецком городке, в июне-начале июля распространилась по соседним форпостам и хуторам, а потом и на всю землю войска. В августе холера прекратилась, смертность в итоге оказалась меньше, чем в предыдущем году. В Яманском хуторе заболело 10 мужчин, 8 женщин. Из них умерло 3 мужчины, 3 женщины.

В книге Ю. Л. Славянского "Поездка А. С. Пушкина в Поволжье и на Урал" указан первый маршрут на пути возвращения А. С. Пушкина из Оренбурга.

«20 сентября 1833 г. утром он выехал следующей дорогой:

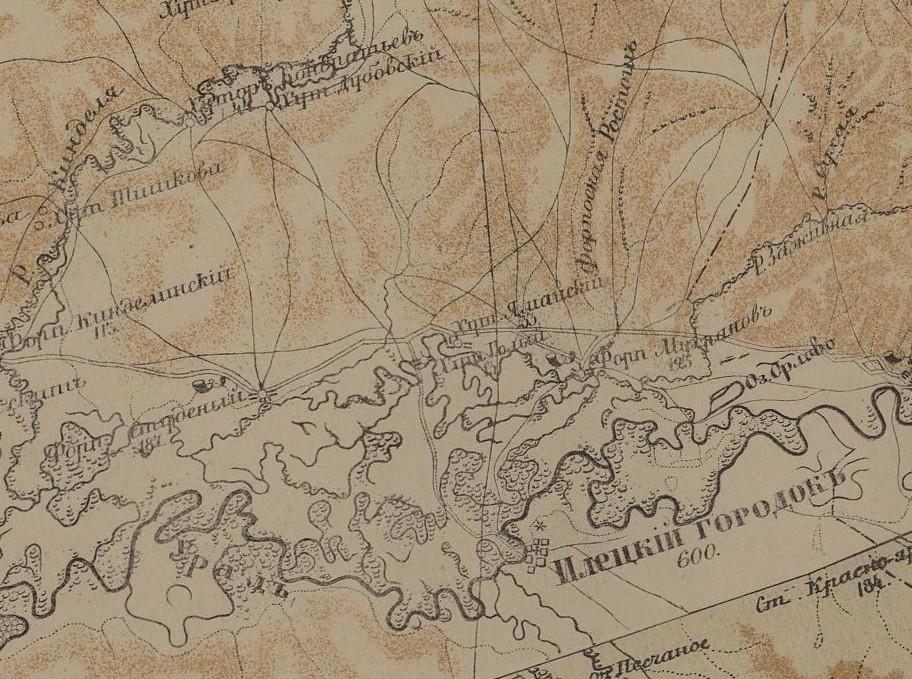

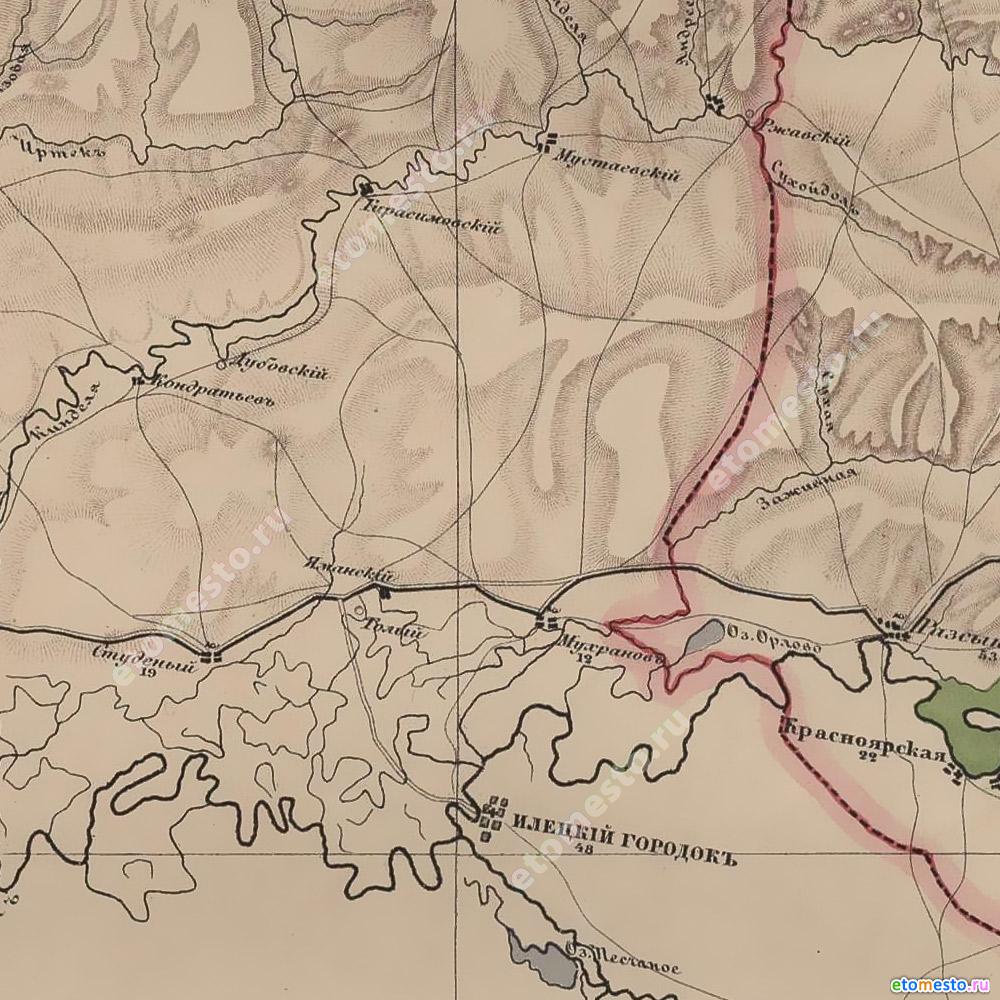

Оренбург — Чернореченская крепость (почт. ст.; теперь с. Черноречье) — Рычковский форпост (теперь с. Рычковка) — Татищева крепость (почт. ст.; теперь с. Татищево) — с. Зубочистка I — с. Чесноковка — Нижнеозерная (или Столбовая) крепость (почт. ст.; теперь с. Нижнеозерное) — Рассыпная крепость (почт. ст.; теперь с. Рассыпное) — Половинный форпост — Мухрановский форпост (почт. ст.; теперь с. Мухраново) — Еманский хутор — Заживной форпост — Студеный (или Студеновский) форпост (почт. ст.) — Кинделинский форпост (почт. ст.) — Иртецкий (Иртекский) форпост (почт. ст.) — Кирсановский форпост (почт. ст.; теперь с. Кирсановка) — Генварцевский форпост (почт. ст.) — Рубежный форпост (почт. ст.) — Дарьинский хутор — Вишневый хутор — Гниловский (Глиновский) форпост (почт. ст.) — Трекинский хутор — Уральск (250 верст от Оренбурга).»[3]

Ко второй половине XIX века укрепление Российской империи в степи практически полностью прекратило набеги киргиз-кайсаков, что позволило вздохнуть с облегчением защитникам уральских рубежей. Прежние редуты и форпосты стали обзаводиться постоянным мирным населением, хутора стали расти и развивать хозяйственную деятельность.

На 1866 год на внутренней Илецкой дистанции Илецкой станицы числится хутор Яманский, расположенный при озере Яманском, в 10 верстах от форпоста Мухрановского. В одной версте от него хутор Головской на озере Форпостном.[4]

После образования 2 ноября 1868 года Уральской области земли илецких казаков были разделены на две станицы — Илецкую и Студёновскую. Студёновский форпост получил статус посёлка и стал центром новой станицы. В неё, помимо частных казачьих хуторов, вошло ещё 17 отдельных посёлков с общим населением до 16 тысяч человек, в том числе Кинделинский, Мухрановский и Мустаевский[5]. Вошёл во владения Студёновской станицы и Яманский хутор. Территориально они относились к Уральскому уезду, а в военно-административном отношении в Уральском казачьем войске — к 1-му Уральскому отделу. Все хутора стали называться посёлками.

Земли, принадлежащие Студёновской станице, располагались на правом берегу Урала, начинаясь от границы Оренбургского казачьего войска до Гурьевского хутора и прямой чертой на север до пределов Бузулукского уезда.

В 1880 году из подчинения Студёновского станичного правления часть земель была выведена. Образовалась самостоятельная станица, центром которой стал посёлок Мустаевский. В составе Студёновской станицы остались Кинделинский, Мухрановский, Гурьевский и Адьяновский посёлки, а также Яманский и Головский.

[1] Предписание князя Волконского уральской войсковой канцелярии 22 октября 1811 года, №4854. – Предписание генерала от инфантерии Эссена войсковому атаману генерал-майору Бородину, в сентябре 1817, №1958. – Из переселенцев Уральского войска учреждены три форпоста: Затонный, Озерской и Сухоречинский, состоявшие в ведении управляющего Илецкой станицей.

[2] Уральские войсковые ведомости. – 1877. – №№ 10-17.

[3] Славянский Ю. Л. Поездка А. С. Пушкина в Поволжье и на Урал / Казань, Татарское книжное издательство, 1980.

[4] Материалы для географии и статистики России. Уральское казачье войско. Часть II / сост. А. Рябинин. Спб., 1866. С. 87.

[5] Поляков А. Н. Студеновской станице – 250 лет // Южный Урал. 1998. 7 апреля