Село Яман расположено на южной окраине Общего Сырта, в нескольких километрах к северу от места впадения реки Илек в реку Урал.

Многие века местность эта была заселена сменяющими друг друга кочевыми племенами. В первом тысячелетии до н. э. и в первых веках нашей эры здесь располагались племена скифов, затем савроматов и сарматов. Как полагают ученые, это были потомки племен андроновской и срубной культур. В IV веке с востока их потеснили гунны. В эпоху средневековья через эти земли на запад двигались многочисленные кочевые племена — огузы, печенеги, половцы (кыпчаки), позже Золотая Орда. Они оставляли на пути своего пребывания следы в виде многочисленных курганов. Курганы в окрестностях села относят к раннесарматской культуре (IV—II вв. до н. э.) и огузо-печенежскому времени (IX — первой половине XI вв.).

Курганный могильник находится на поле за второй полосой лесопосадки к северо-западу от Ямана. На картах Генштаба СССР 70-х годов отмечен курган с высотой 4 м, над уровнем моря — 108,2 м. Рядом три других кургана — 2 м, 1 м и меньше 1 м высотой.

В 1976 году экспедиция Оренбургского областного краеведческого музея и Оренбургского отделения Общества охраны памятников истории и культуры под руководством Сергея Александровича Попова проводила раскопки этой курганной группы. В состав экспедиции входил директор Яманской средней школы Борис Иванович Никитин, студент оренбургского техникума механизации учёта К. Ю. Дибихин, ученик 9 класса Илекской средней школы Ю. В. Верушкин, школьники 7-8 классов Яманской средней школы. Экспедиция продолжалась с 18 июля по 6 августа. Как следует из отчёта экспедиции, курганная группа расположена на распаханной возвышенности древнего берега Урала и насчитывает 10 земляных насыпей. Высота одной из них — 6 м (этот курган носит название «Жареный Мар»), остальных — около 1 м. За исключением «Жареного Мара» все курганы распахиваются. Вскрыты два кургана (2 и 4), диаметром 14 м и высотой около 1 м. На распаханной поверхности кургана 2 лежали кости лошади (зубы, кости ног, позвонки, лопатка). В кургане оказались две могилы — в центральной части и у подошвы юго-западного сектора. Центральная могила полностью разграблена, кости погребенного выброшены из нее и частично разбросаны по дну. Никаких вещей здесь не оказалось. Вторая могила содержала погребение позднего кочевника (IX — XII вв.) с берестяным колчаном, плохо сохранившейся железной саблей и несколькими железными наконечниками стрел. В области поясницы лежали кусочки узкого кожаного пояска и бронзовые накладки пояса, в головах погребенного — кость ноги лошади. В кургане 4 единственная могила полностью разграблена. Кости погребенного лежали на дне в беспорядке. Здесь найдены лишь обломок железного крючка для подвешивания колчана и обломок раковины. Над могилой зафиксировано кострище (1,5 x 1 м); толщина зольного слоя — 8-15 см.[1]

Курган 2 отнесён к огузо-печенежскому периоду эпохи средневековья, а курган 4 — к раннесарматской культуре.

Основной курган оставили нетронутым, так как условий для такой масштабной работы на тот момент не было, не хватало техники и рабочих рук. Отчёт по этим раскопкам областному музею не был предоставлен, только Институту археологии АН СССР[2], однако добытые артефакты размещены в хранилище Оренбургского областного губернаторского краеведческого музея. А экспонат «Берестяной колчан из захоронений села Яман» долгое время выставлялся в экспозиции музея.

Краевед Борис Иванович Никитин рассказал со слов старожилов такую историю о кургане Жареный Мар: в Ямане был переменный состав казаков. Одни приходили, другие уходили по 3 — 4 месяца служить. Среди них был офицер. Взял он 12 казаков, решили они перекопать курган — мар. Начали с вершины, стали углубляться. Копать было трудно. Во время раскопок под слоем земли нашли жертвенные угли. Обычай был такой у сарматов: они насыпят земли на захоронение и начинают тризну, то есть поминки: пьют, жгут костры, жарят баранов или лошадей, поэтому нашли угли. У сарматов захоронения прикрывали плитами из дикого камня. Казаки докопали, якобы, до плиты, но плиту поднять не смогли. А название Жареный мар дано из–за найденных углей.

На переиздании карты Стрельбицкого 1921 года указаны некоторые местные дореволюционные топонимы, в том числе, мар Кирев, расположенный на южной окраине балки Желобовой (тогда ростошь Форпостная), но подробностей о нём не известно. На картах Генштаба СССР примерно на этом месте, в 6 км от Ямана по дороге на Алексеевку с левой стороны, отмечен курган (высота — 3 м, над уровнем моря — 104,6 м). Возможно, это и есть тот самый курган.

В начала XVII века Ногайскую Орду, оставшуюся после распада Золотой Орды, прогнали с этих мест пришедшие с востока калмыки, и длительное время эти земли пустовали.

В XVII-XIX веках на этой территории располагались кочевья казахских племён (русские поселенцы их называли киргизами или киргиз-кайсаками). Постепенно объединившись в общую народность, казахи образовали группы, названные жузами, и в начале XVIII века кочевья казахов Младшего жуза под давлением джунгарского нашествия вплотную приблизились к Яику.

Во второй половине XVI века на Яик с Волги перебираются вольные волжские казаки, уходя от притеснений царского правительства. К лету 1586 года на острове недалеко от впадения Илека в Яик был поставлен «новый город большой» Кош-Яик (Голубой городок) в качестве основного административного, торгового и военного пункта яицкого казачества, но в начале XVII века он был заброшен, и только в XVIII веке возобновилось активное заселение края русскими.

К концу XVIII века территория в районе впадения р. Илек в р. Урал принадлежала Илецким казакам Уральского казачьего войска.

Илецкие казаки были, по большей части выходцами из различных яицких городков, основавшими в 1737 году поселение Илецкий городок в устье Илека. Основу первопоселенцев составили 391 человек — выходцы из Украины (черкасы)[3]. Городок стал быстро наполняться пришельцами из татар и беглых русских людей, преимущественно раскольников. Правительство признало официально его существование, дав населению казачьи права и подчинила ведению яицких атаманов, то есть включив в Яицкое казачье войско.

Первый губернатор Оренбургской губернии Неплюев ввёл организационное устройство илецких казаков, обозначил границы земельных владений, учредил штат и ввёл обязательную службу по охране и защите своей линии от набегов киргиз-кайсаков. Зависимость линии от Яицкого войска он оставил в полной силе[4].

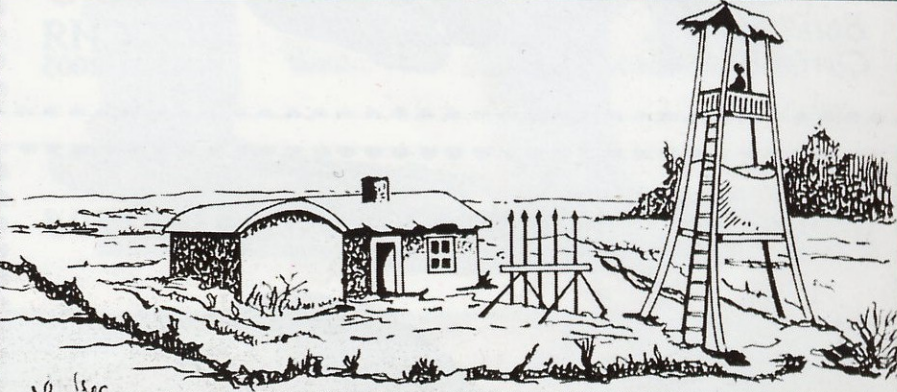

Пикеты илецких казаков стали появляться на линии между Иртецким форпостом и Рассыпной крепостью, так называемой внутренней Илецкой дистанции.

Первыми стали на р. Кинделе — Кинделинский форпост, на р. Заживной — Заживный форпост, построенные по прямому указанию Неплюева от 23 ноября 1748 года.[5]

Во время пугачёвского восстания сильно снизилась обороноспособность Илецкой линии, из-за чего резко увеличилось число набегов киргиз-кайсаков. Последующий восстановительный период ознаменовался появлением новых поселений и укреплений теперь уже уральских казаков (переименованы из яицких) на правом берегу Урала.

По положению об отбывании воинской повинности 1803 года казаки Илецкой общины несли только внутреннюю службу, а на внешнюю не назначались.

[1] Попов С. А. Раскопки в Илекском районе // Археологические открытия 1976 года / ред. Рыбаков Б. А. - Москва:Наука, 1977 г., - стр. 176.

[2] Архив ИА РАН. Р-1. № 5960

[3] Футорянский Л. И. История Оренбуржья. - Оренбург: 1996, - стр. 33.

[4] Копия с определения Неплюева по устройству Илецких казаков, препровождённая при указе к Яицкому войску 23 ноября 1748. Штат Илецкой станицы полагался следующий: атаман (бессменно) 1, есаул 1, сотников 5, писарь 1 и рядовых казаков 464. Всегда и у всех дел присутствовали при атамане: 5 хорунжих, 9 урядников и 1 из сотников поочерёдно.

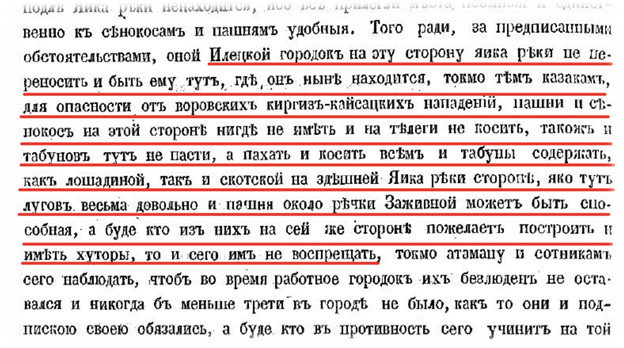

Указ Оренбургской губернской канцелярии о размежевании между Разсыпной крепостью и Илецким городком, в октябре 1752 года.

[5] Рябинин А. Материалы для географии и статистики России. Уральское казачье войско. Часть I.- Санкт-Петербург: [б.н.], 1866 г.