Войсковые школы стали активно открываться на территории Уральского казачьего войска со второй половины XIX века, когда по всей Российской империи началась школьная реформа. Постоянно возрастающее делопроизводство в войске требовало большого количества грамотных казаков. В этот период по Уральской области строились не только школы войскового ведомства, но и церковные школы, и школы министерства образования. Но процесс привлечения детей казаков к получению начального образования шёл тяжело, так как казаки очень не любили нововведений, многие соблюдали старообрядческие традиции и предпочитали жить по старинке.

Илецкая станица была передовой в «школьном буме» тех лет. В 1858 году в Уральском войске открылись первые 18 начальных школ, из них одна в Илецком городке и ещё 8 школ по станице, со 131 учеником.[1]

Для того, чтобы «заразить» казаков образованием, власти шли на сильные уступки. Поначалу в школы вводилась, в основном, церковная грамота, отменялось обучение арифметике.[2] Школы финансировались преимущественно из войскового капитала, но изыскивались и новые невойсковые источники. В 1862 году 11 школ Илецкой станицы были устроены на пожертвования и средства зажиточных жителей.[3] Но перебороть приверженность традициям казаков так и не удалось, контроля со стороны властей за школами почти не было и с 1862 года они стали закрываться одна за другой, так как их почти никто не посещал. В 1865 году в Илецкой станице осталось только 9 станичных народных школ со 142 учениками, а также отделения Уральских мужского и девичьего училищ и 11 частных школ.

Ситуация начала исправляться только к концу 60-х, когда подход к начальному образованию в корне изменился. Теперь школы стали открывать только там, где казаки просили их открыть и готовы были содержать. Учителей стали лучше отбирать и назначили им дополнительные льготы. Был установлен общий контроль, назначен особый инспектор войсковых школ. Начальство опубликовало общие программы обучения, а в 1967 году был готов окончательный проект положения о народной школе в Уральском казачьем войске.[4]

Программа обучения в войсковой школе включала в себя такие предметы[5]:

- Молитвы: Господня, Царю небесный, за Царя, Богородице достойно, символ веры и десять заповедей. Учитель объяснял молитвы, сопровождая обучение церковной историей, знакомством с догматами веры и общим религиозно-нравственным воспитанием. Пособия: «Новый Завет», «Священная История» и другие религиозные книги.

- Чтение по религиозной и гражданской литературе. Причём приоритет стоило отдавать гражданской литературе, так как церковная литература была сложна для восприятия и могла уничтожить интерес к чтению у обучаемых, не понимающих смысла прочитанного. Для обучения чтению рекомендовалось использовать таблички по методу Золотова. Учитель должен был изучить как метод Золотова, так и руководство для преподавателей грамотности Орбинского. Книги для начального обучения грамотности:

- «Руководство к изучению грамоты» Главинского (2-й отдел);

- «Упражнение в чтении и умственном развитии» Золотова;

- книги для чтения Паульсона;

- хрестоматии Углинского;

- хрестоматии Алабина и др.

- Письмо. Учитель обучал не только каллиграфии, но и правилам грамматики. Для этого использовалось копирование прописей, диктант, списывание текстов книг. Затем, при получении навыка, написание сочинений (писем), описаний (окружающих предметов, местностей, событий), изложение рассказанных или прочитанных историй и статей. Учитель пользовался 4 отделом руководства Главинского и руководством Орбинского. Пособия: грамматика Востокова и Новаковского.

- Арифметика. В одноклассных изучались 4 действия над числами, в двуклассных прибавлялись действия над дробями. Сначала для изучения понятий единицы и числа использовались счёты и таблицы из руководства Орбинского, затем изучалась нумерация и только потом действия над числами. Задачи для решения учениками должны были использоваться только практические касающиеся предметов, употребительных в хозяйстве и казачьем быту. Учителю можно было по необходимости сочетать рекомендуемые методы обучения арифметике — метод Груббе и руководство Михайлова, а при обучении на счётах — руководства Михайлова и Главинского.

- Беседы. Они могли происходить двумя способами:

- учитель читает или рассказывает прочитанную им статью, затем предлагает ученикам повторить её;

- учитель задаёт вопрос по определённой им теме беседы ученикам по очереди, пока кто-то не ответит, или отвечает сам, если никто не ответит, затем задаёт следующий вопрос и т.д.

Второй способ предпочтительней, так как заставляет учеников работать умственно. Примеры бесед приведены в руководстве для учителей Орбинского, на их примере учитель может придумывать свои собственные беседы. В процессе обучения темами сначала становятся окружающие предметы, знакомые ученикам (стекло, медь, железо и т.п.), при этом можно использовать книгу «Предметные уроки» Пестолоцци. Затем темами становятся естественная история и зоология, пособия — «Естественная история» Баумана, «Зоология» Александрова, «Детский мир» Утинского и «Мироздание» Погодина. После этого темой становится география. Учитель должен сообщить понятия о Земле, Солнце, Луне и звёздах, о распространённых явлениях природы и географические понятия о Российской империи, пособия: «География по американской методе» Корнеля, «Мироведение», «Физическая география» и «География России» Студицкого. Затем в беседах темой становится Отечественная история, руководство — «История России в картинах».

Кроме того, от учителя требовалось, чтобы занятия были не скучными, урок простым и ясным, и не слишком продолжительным, чтобы весь урок вёл сам учитель, а не сажал учеников читать с книг. Поведение учителя должно было иметь цель заслужить доверие и расположение учеников и ни в коем случае не озлобить, запрещались не только телесные наказания, но и любые взыскания с учеников. В целом, учитель должен был быть разборчив и осторожен в поступках и в словах, так как они оказывают влияние на учеников.

На 1867 год на внутренней илецкой дистанции работали школы в форпостах Мухрановском и Студеновском, в хуторах Мустаевском, Алексеевском и Дубовском (частная школа). Обучение за неимением квалифицированных учителей шло только чтению и письму.[6] Упоминается войсковая школа в Головском посёлке, работавшая примерно с конца 1860-х годов, но, видимо, закрытая ещё до конца века и открытая вновь только в 1906 году.

К началу 1870-х годов система начального образования в Уральском казачьем войске окончательно устоялась, что позволило стабильно открывать новые школы до начала XX века.

До появления школы в Яманском посёлке, по словам старожилов, дети обучались, в основном, в грамотных семьях (у «мастеров» и «мастериц»). Как и во всём войске, здесь преподавали казаки-начётники (читавшие церковные тексты на службе или в домах умерших), а также пожилые грамотные вдовы и незамужние.[7] Учили они только церковной грамоте. Кроме того, желающие учиться могли ездить в Мухрановский посёлок, где были мужская и женская войсковые школы, а также в Илецкий городок.

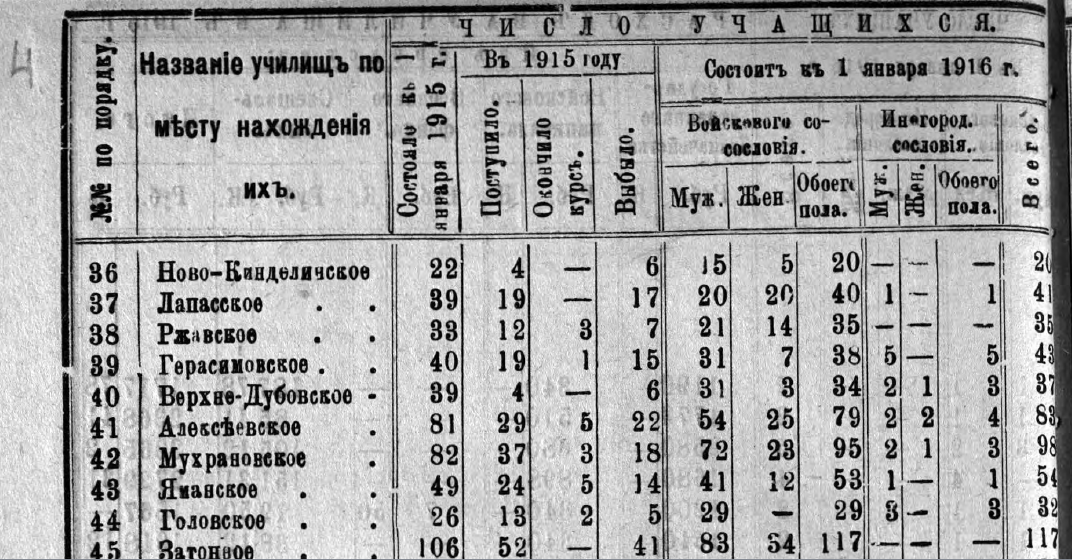

В 1903 году в посёлке Яманском Мухрановской станицы открыли войсковую народную школу Уральского казачьего войска. Первым учителем был Осип Трофимович Торбин.[8] Он работал учителем до своей смерти от болезни в апреле 1905 года.

Здание школы построили на краю села, перед кладбищем.

Школа была одноклассной, смешанной (занимались вместе мальчики и девочки). Обучение шло 3 года (около 135 учебных дней в год), а учитель был один, поэтому занятия проходили в 3 отделения (смены). В первом отделении было по 4 урока в день (иногда до января по 3 урока в день), а во втором и третьем — по 5.[9]

В школе имелась библиотека и пособия для наглядного обучения. Пользоваться библиотекой могли и взрослые, что делало школу центром просвещения в посёлке.

Обучение в школах войскового ведомства было бесплатным для учеников воинского сословия, т.е. для детей казаков, а для невоинского (иногородних и татар) — платным.

Многие не доучивались весь учебный год — у кого-то не было тёплой одежды для занятий зимой, кто-то уходил помогать родителям по хозяйству. Продолжить начальное обучение можно было в двуклассной школе в Илеке, а дальнейшее образование получали в семиклассном реальном училище и в женской гимназии в Уральске.

После Осипа Т. Торбина учителями войсковой народной школы были: Мадянов Агафон Кузьмич (временно замещал в 1904), Иван В. Никишин (1905-1908), Павел И. Лобушкин (1908-1911), Авдей Акимович Носков (1911-1912), Иван Филиппович Адьянов (1912-1914), Терентий Поликарпович Шаишников (с 1914).

В 1906 году открылась войсковая народная школа в посёлке Головском, учителя: В. Вавилин (1906), бывший поселковый атаман Александр А. Корнеев (1907-1910), К. А. Фролова (1911-1912), Н. С. Фомичев (с 1913).

С 1 сентября 1916 года законоучителем в Яманское войсковое начальное училище назначен местный священник Григорий Семёнович Любимов. В Мухрановское училище с 1 декабря 1916 года — священник Фролов Николай. В Головское училище с 1 июля 1916 года — учащий Фомичёв Николай.[11]

Сами учителя были не только из казаков. Они проходили недолгое обучение в педагогических учреждениях. Например, в педагогический класс при сельскохозяйственном училище в Уральске в 1916 году набирали казаков не старше 21 года любых сословий и вероисповеданий, прошедших курс низших сельскохозяйственных училищ и сельскохозяйственных школ, и обучение шло один год. По окончании сдавшие экзамены получали свидетельство о звании учителя начальных училищ.[12]

В Илекские войсковые училища в то время назначали только учителей, прошедших практику в станичных школах (народных училищах). В мужском училище известны имена среди других учителей Ивана Никишина и Александра Корнеева. Последний до училища практиковал в трех школах (Студёновской, Головской и Сухореченской).

Казаки, работавшие учителями в войсковых начальных училищах, не несли военную службу. После 10 лет работы они от неё полностью освобождались. Местные учителя тогда получали педагогическое образование в педагогическом классе низшего сельскохозяйственного училища в Уральске.[13] Но таких было меньше 5%, большинство учителей в войсковых школах были низкой квалификации, часто это были просто грамотные поселковые писари или урядники без педагогического образования. Об этом писал Н. Бородин в 1887 году: «Из 74 учителей и учительниц народных войсковых школ почти половина не имеет свидетельств на звание учителя». «Половина из них получает сравнительно сносное содержание (240 р.), особенно те, кто имеет готовую квартиру при школе, остальные же учителя получают содержание, совершенно не дающее возможности существовать более или менее по-человечески, на эти места идет, можно сказать, самый «горевой» народ, которому некуда больше деваться. Но и эти люди, при первой предоставившейся возможности, оставляют место учителя, меняя его на место писаря поселкового атамана и т. п.»[14]

В школах было плохое оборудование, старая мебель, на их содержание выделялось мало средств. Темпы открытия новых школ также были недостаточны. В начале XX века все народные школы были переполнены — для того, чтобы все дети 7-14 лет могли посещать школы, их требовалось открыть в 10,5 раз больше.[15]

Несмотря на все недостатки, к 1914 году грамотность войскового населения доходила до 44%, а невойскового — до 25%.[16] Эти показатели значительно превышали средний уровень по Российской империи — 21%.

С 1 сентября 1916 года начальные войсковые училища Уральского казачьего войска передали в управление Министерству народного просвещения.[17] Благодаря этому увеличились и пособия учителей, и материальная обеспеченность, которую было тяжело поддерживать только за счёт войсковых средств. Надзор по учебной части Яманского училища теперь вёлся министерским инспектором по Уральскому уезду.[18]

Финансирование школ продолжалось даже в Гражданскую войну, вплоть до 1919 года. 5 июня (23 мая) 1919 года учителей войсковых школ призвали на военную службу для борьбы с большевиками.[19] Впоследствии большинство школ были заброшены и разграблены.

[1] ГАОО. Ф. 6. Оп. 12. Д. 2378/а. Л. 17 об. – 18.

[2] ГАОО. Ф. 6. Оп. 13. Д. 3452. Л. 40.

[3] ГАОО. Ф. 6. Оп. 13. Д. 2893. Л. 26.

[4] Савицкий, Г. В. Начальное образование в Оренбургском крае во II половине XIX - начале XX вв. Власть и общество - аспекты взаимодействия [Текст] : монография / Г. В. Савицкий ; Оренб. гос. мед. акад. - Оренбург : ОрГМА, 2010.

[5] Уральские войсковые ведомости. – 1867. – № 3. URL: https://vivaldi.nlr.ru/pn000162276/view

[6] Уральские войсковые ведомости. – 1867. – №№ 32, 48. URL: https://vivaldi.nlr.ru/pn000162305/view; https://vivaldi.nlr.ru/pn000162321/view

[7] Уральские войсковые ведомости. – 1868. – № 6.

[8] Памятная Книжка и Адрес-Календарь Уральской области на 1904 год // Издание Уральского Областного Статистического Комитета. - Уральск : Типо-литография газеты «Уралец», 1903.

[9] Уральские войсковые ведомости. – 1895. – № 11. URL: https://vivaldi.nlr.ru/pn000178376/view

[10] Уральские войсковые ведомости. — 1916. — №18 (3 марта). — стр. 7. URL: https://vivaldi.nlr.ru/pn000180562/view

[11] Уральские войсковые ведомости. — 1917. — №11(5 февраля). — стр. 1. URL: https://vivaldi.nlr.ru/pn000164168/details

[12] Уральские войсковые ведомости. — 1916. — № 52. URL: https://vivaldi.nlr.ru/pn000180596/view

[13] Муканова М.Г. Подготовка педагогических кадров в Уральской области (вторая половина XIX века – до 1917 года XX в.) // Вестник ЗКГУ. — Уральск: Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова, 2012. — №2(46). — с. 169-175. — ISSN 1680-0761.

[14] Бородин Н. Очерки первоначального образования в Уральском казачьем войске (по отчётам учителей за 1885/1886 учебный год). — Уральск, 1887.

[15] Савицкий, Г. В. Начальное образование в Оренбургском крае во II половине XIX - начале XX вв. Власть и общество — аспекты взаимодействия [Текст]: монография / Г. В. Савицкий; Оренб. гос. мед. акад. — Оренбург: ОрГМА, 2010.

[16] Бурмистров С. Народное образование в Западно-Казахстанской области до Великой Октябрьской социалистической революции. — Уральск, 1957.

[17] Уральские войсковые ведомости. — 1916. — № 58. URL: https://vivaldi.nlr.ru/pn000180602/view

[18] Уральские войсковые ведомости. – 1916. – № 67 (22 августа). URL: https://vivaldi.nlr.ru/pn000180611/view/?#page=2

[19] Приказ по Уральскому казачьему войску №69 от 28 (15) мая 1919 года.