Революционные события 1917 года прошли в посёлке незаметно. Уральское казачье войско поддержало Февральскую революцию и Временное правительство, а к приходу осенью к власти большевиков отнеслось более сдержанно.

Казачье население не сочувствовало большевистской пропаганде и не разделяло их идей. Казакам чужой земли было не нужно — была своя в их распоряжении. Казаки занимались земледелием, скотоводством и рыболовством, за счет чего и жили. Классовой розни у казаков не было — все были равны по правам. Были среди казаков, конечно, бедные и богатые, но большинство жило зажиточно.

Но всё же к весне 1918 года политическая обстановка на территории Уральского казачьего войска была в напряжённом, неопределенном состоянии. Это объяснялось тем, что в Уральской области действовали две разнополюсные силы, каждая из которых претендовала на полноту власти в регионе и хотела взять контроль над областью в свои руки. Все более чувствовалось различие классовых, политических и национальных интересов различных групп населения. Среди подавляющего количества жителей области законной, легитимной властью, несомненно, являлся Войсковой съезд выборных Уральского казачьего войска и избранное из состава его депутатов Войсковое правительство. Ещё в 1917 году Войсковой съезд был признан депутатами от казачьего населения области высшим законодательным органом в войске, решения которого были обязательны для исполнения на всей казачьей территории[1].

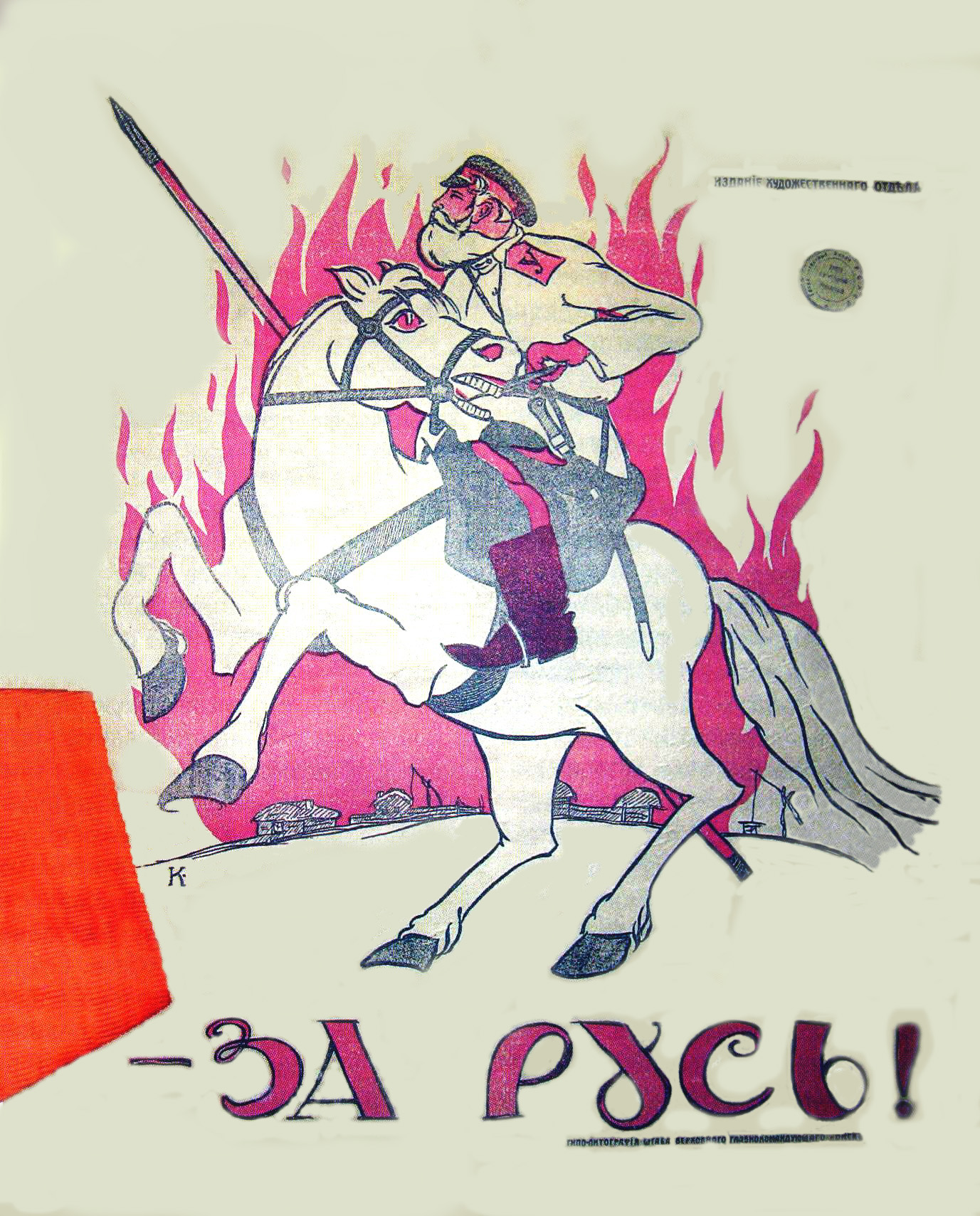

В январе 1918 года активизировалась деятельность Уральского Совета, на заседаниях которого все более открыто и враждебно стали звучать обвинения и оскорбления в адрес казаков, требования «покончить с казачеством». В марте, чтобы не допустить дальнейшего разложения Уральского войска, полковник М. Ф. Мартынов, собрав группу решительно настроенных офицеров, в одну ночь арестовал всех большевистских активистов Уральска. Собравшийся следом съезд уральских казаков принимает решение о том, что Уральская область вплоть до нового созыва Учредительного Собрания объявляется самостоятельной областью, со своим правительством и армией. Советы были разогнаны и власть полностью перешла в руки Войскового правительства под председательством Г. М. Фомичева.

Чрезвычайный комиссар Совнаркома по Оренбургской губернии С. М. Цвиллинг выдвинул перед Уральским войсковым правительством ультиматум об освобождении всех арестованных коммунистов и установлении Советской власти. Поскольку ответа на этот ультиматум не последовало, в Илецкую станицу был прислан красногвардейский отряд численностью в 580 человек при 12 пулеметах и несколько подвод с оружием для мобилизации иногороднего населения, сочувствующего советам.

13 марта 1918 года состоялся Илекский бой, который считается началом вступления уральского казачества в Гражданскую войну. Читать подробнее в статье

Илекский бой взбудоражил все Уральское войско и 14 марта в Уральске состоялся Войсковой съезд, на котором казаки принесли присягу на верность Войску и постановили бороться против власти большевиков.

Вся территория Уральской области была разбита на 4 военных района: Уральский, Илецкий, Лбищенский и Гурьевский. В каждый район был назначен начальник из офицеров, зарекомендовавших себя на Германской войне, и к каждому начальнику по два офицера — по строевой и хозяйственной части. Начальники районов обладали большими правами по формированию, комплектации, организации казаков. Они должны были при первой реальной угрозе Войсковым границам в кратчайший срок поставить под ружье казаков в своих районах, для чего велся учет всех боеспособных уральцев.[2]

1 апреля 1918 года вновь созванный войсковой съезд объявил всеобщую мобилизацию казаков до 55 лет, старшие приглашались как добровольцы. Каждая станица должна была сформировать дружину под командой офицера. В каждой станице, хуторе, форпосте были организованы комитеты обороны, на обязанности которых лежало все снабжение сформированных дружин, организация транспорта, охрана и первая оборона селения.

Ввиду невозможности держать военные части по всей границе войска, были сформированы ударные группы–кулаки из дружин на направлениях: Уральск — Саратов, Уральск — Бузулук, Илек — Новосергиевка, Сламихинская — Александров Гай, Гурьев — Богатинские нефтяные промыслы.

Вначале дружины оставались дома и выступали на свой фронт по тревоге. Сторожевую службу несли 3 учебных конных полка. В марте восстали против большевиков оренбургские казаки и соединились с отрядом полковника Балалаева Д. А. Войсковой съезд послал туда в начале апреля генерала Л. В. Загребина (илецкого казака) для командования двумя объединенными силами в этом районе. Штаб полковника Загребина находился в городе Илеке.

Весной 1918 года все Уральское войско — от Илецкого городка до Гурьева — представляло собой сплошной военный стан.

10 апреля 1918 года красные со стороны Саратова перешли «грань» (границу войска) и повели наступление по линии железной дороги на Уральск. Навстречу им были брошены учебные полки, объявлена тревога для дружин. По воспоминаниям Тетюшева, от Ямана выдвинулся второй Учебный полк во главе с полковником Балалаевым Давыдом Александровичем.[3] Красные были разбиты и отогнаны за «грань», но дальше казаки не пошли. Показали: не троньте нас, и мы вас не тронем. Такое заблуждение было у казаков в начале гражданской войны. После неудачной атаки красных на Уральск со стороны Саратова в апреле крупных операций до середины июня не было.

В станицу Кардаиловскую, на Съезд Объединенных станиц, прибыли представители шести илецких станиц и два делегата войскового съезда из города Уральска, чтобы установить единый фронт в борьбе с общим врагом.

Уральцы оказали помощь оренбуржцам снарядами и живой силой: две сотни илецких казаков действовали совместно с оренбуржцами в районе станицы Ново–Сергиевской, а две сотни были направлены к Илецкой Защите и к Оренбургу.

Активизация партизанской войны в казачьих областях Урала встревожила советское правительство и им была предпринята попытка сгладить остроту ситуации. В конце мая 1918 г. Казачий комитет при ВЦИК выпустил специальное обращение к уральским и оренбургским казакам, в котором говорилось: "На ваши исконные земли, завоеванные кровью ваших дедов и прадедов, никто не покушается, вашего Урала никто отнимать не собирается…Предатели трудового народа лгут и натравливают вас на власть Советов". Затем 1 июня 1918 г. был издан декрет СНК "Об организации управления казачьими областями". Все казачьи области и войска рассматривались как отдельные административные единицы. Казакам предоставлялось право создавать совместно и на равных правах с проживающими на казачьих землях крестьянами и рабочими свои собственные Советы: войсковые или областные — по типу губернских; районные или окружные — по типу уездных; станичные или поселковые — по типу волостных. Декрет указывал также, что земли, находящиеся во владении казачьих войск, остаются в пользовании трудовых казаков по нормам, предусмотренным Основным законом о социализации земли. Впредь до окончательного землеустройства войсковые запасные земли, а также бывшие помещичьи, офицерские, церковные и прочие поступают в распоряжение войсковых земельных комитетов и распределяются между нуждающимися в земле или используются в общевойсковых или государственных интересах.

Особо в Декрете рассматривался вопрос о казачьих воинских формированиях. Было предложено немедленно приступить к созданию казачьих частей с учетом всех бытовых и военных особенностей казаков. Их обмундирование и снаряжение советы обещали взять на свой счет. Представителям казачьих войск выделялось в общей сложности 20 мест во ВЦИК, в т.ч. Оренбургскому Войску — 2, Уральскому — 1.

Оренбургские казаки тем временем одерживали победы, и, так же, как и большевики, дутовцы не жалели врагов, был распространён белый террор. Войска Оренбургского казачества в Илеке летом 1918 года вырезали 400 душ «инородного» населения.[4]

Что касается Уральского войска, то на его территории антибольшевистская борьба продолжалась по нарастающей. Этому способствовали, не только большая сплоченность уральских казаков и их староверческие традиции, но и ситуация на Восточном фронте.

В списках награждённых — казаки 2 Илекской сотни Сводно-Уральского казачьего полка[5]:

- -казак Ишпердин Усман Гумарович Мухрановской станицы и поселка — награждён Крестом Святого Архангела Михаила;

- -казак Станоткин Борис Ефимович Мухрановской станицы Яманского поселка, казак Чернобровкин Галактион Андреевич Мухрановской станицы Головского поселка, казак Чихирников Петр Фомин Мухрановской станицы и поселка, казак Городнов Иван Павлович Мухрановской станицы и поселка, казак Горшков Авдей Фаддеевич Мухрановской станицы удостоены звания младшего урядника.

К ноябрю 1918 г. уральские казаки выставили против красных сил 18 полков общей численностью в 10 тыс. сабель. Два полка, состоящие в основном из старых казаков, несли гарнизонную службу в самом Уральске. То есть, Уральское войско почти поголовно выступило против Советской власти (на 1-ю Мировую войну было отправлено 13 тыс. казаков-уральцев). Они были сведены в Уральскую армию под командованием Войскового атамана генерала М. Ф. Мартынова. Уральская армия воевала, главным образом, на Сламихинском (пос. Сламихин в 200 верстах к юго-западу от Уральска) и Николаевском (г. Николаевск в Самарской губ.) направлениях. Илецкий корпус ген. В. И. Акутина стоял на пути войск советского Туркестанского фронта, сдерживая их наступление на Южный Урал.

24 января 1919 года Илецкий городок был взят красными с боем, при занятии Яманского и Мухрановского посёлков было взято в плен около 1000 казаков и 10 пулемётов.[6]

Илецкий городок был занят 1-й армией Туркестанского фронта, зимой 1919 года в нём располагался штаб 25 стрелковой дивизии.[7]

Казаки Яманского посёлка почти все воевали на стороне белого движения. В то время посёлок часто переходил из рук в руки. Известен эпизод, когда большой полк красноармейцев шёл в наступление. Белые казаки обошли его с севера и полностью уничтожили.

По словам старожилов, на поле тогда остались лежать сотни красноармейцев. Среди них были и раненые. Яманский поп Жиберин ходил с кочергой по полю и в ярости добивал раненых. Потом местные жители на своих подводах свезли убитых красноармейцев в ростошь и обрушили на них яр.

В память о красноармейцах, погибших в годы гражданской войны, позднее был установлен памятник, расположенный за второй лесополосой недалеко от оврага.

К январю 1919 года Уральская армия не смогла сдержать таранных ударов превосходящих сил противника. Были утрачены наиболее развитая, северная часть Войска (в том числе Илецкие станицы) и его столица Уральск. Остатки армии медленно, с боями отходили на юг — вдоль долины Урала.[8]

Несмотря на тяжелые поражения зимы и весны 1919 г., Уральское казачество смогло найти внутренние силы для решительной реконструкции своей политической и военной системы. 24 марта 1919 года генерал-майор В. С. Толстов был избран Войсковым Атаманом, был установлен режим единоличной военной диктатуры, а Войсковой Съезд распущен до окончания войны.

Весной 1919 года началось массово наступление армий Колчака в сторону Волги («Полёт к Волге») и был открыт Илецкий фронт Уральской армии. К 1 апреля в направлении Илецкого городка вышла Илецкая дивизия полковника Балалаева и мелкие белые партизанские отряды (до 3000 штыков при 3 орудиях и 20 пулемётах).

Для разгрома Колчака 10 апреля 1919 года создаётся Южная группа Восточного фронта Красной армии под руководством М. В. Фрунзе, в неё входят 4-я, 1-я, Туркестанская и 5-я армии. После 16 апреля район для обороны Илецкого городка занял 224-й полк. 25 апреля полк получил приказ занять двумя ротами Мухранов и Рассыпную, куда ещё не дошли отряды уральских казаков.

1 мая Илецкая дивизия Балалаева, уже занявшая к этому времени посёлок Затонный, объединилась с подошедшим 8-м казачьим полком 1-го Оренбургского казачьего корпуса. Совместно они атаковали Илецкий городок с востока и с юга и оттеснили батальоны 224-го стрелкового полка красных на окраины города. Бойцы Красной армии, окружённые почти со всех сторон, с трудом вышли из окружения и отступили на север, в Мухрановский посёлок.

Граница фронта вернулась к Илеку. Для подавления белоказаков в районе Илецкого Городка по приказу РВС Красной армии 3 мая 1919 г. в 1-й Армии была создана Особая группа войск из 211-го и 224-го полков, позже вошедшая в 49-ю стрелковую дивизию.

Тем временем Уральская дивизия заняла Мухранов и Рассыпную, а 4 мая получила приказ разрушить железную дорогу в районе станции Платовка. 5 мая казаки вышли в район Мустаевского и Герасимовского посёлков.

Чтобы предотвратить полноценное занятие правого берега Урала белыми, Фрунзе приказал 1-й армии остановить распространение противника в районе Илецкого городка. 11 мая 224-й стрелковый полк занял Студёновскую, Мухрановскую и Рассыпную станицы.

К середине мая, не сумев сломить оборону Оренбурга, белые усилили активность в районе Илецкого городка и снова заняли Мухранов, Рассыпную и Краснохолмскую. Но разлив рек и отсутствие дорог не дали развить наступление. [9]

Уже в июне 1919 года красные войска успешно контратаковали. К этому моменту Илецкий городок всё ещё был под контролем Уральских казаков.

Это были последние месяцы казаков в Ямане. Красноармейцы постоянно получали подкрепления, и белым казакам всё труднее было удерживать посёлок. В конце концов, многие казаки были вынуждены отступить на юг. Они забирали с собой семьи, ценное имущество и угоняли скот.

В июле, в то время как 25 дивизия 4-й армии во главе с Чапаевым освобождала Уральск, осаждённый белоказаками, 49-я Оренбургская стрелковая дивизия 1-й армии начала зачистку от противника укреплённых пунктов по тракту Оренбург-Уральск. Навстречу ей 17 июля отправилась 3-я бригада 25 дивизии по направлению к посёлкам Иртецкому и Кинделинскому, чтобы ударить в тыл казакам, засевшим в илецких станицах. Противостоял им Илецкий корпус Уральского казачьего войска в составе 3-й и 4-й дивизий. К 49-й дивизии присоединилась Особая бригада Плясункова с задачей взять Илецкий городок. Чапаев 24 июля отдал приказ 3 бригаде поддержать продвижение Особой бригады. В начале августа 1-я армия при помощи 3-й бригады 25-й стрелковой дивизии окончательно овладела Илецким городком.[10]

По этим местам долго ходили мифы, что Чапаев сам заезжал сюда. Вот некоторые из них[11].

В 70-х годах илекская колхозная бахча была на правом берегу Урала, на границе Илекского и Новосергиевского районов, под Мустаевым. На бахче был сторожем старый казак из Илека, который был хром и ходил с подогом. Не было у него одной ягодицы. Поговаривали, что ему её отрубил Чапаев. Рассказывали эту историю так:

«В гражданскую войну казаки держали с красными фронт по Уралу. Красными командовал Чапаев и был он большим бабником. Однажды разведка донесла, что у Чапаева появилась зазноба в Мухрановском посёлке. Казаки решили Чапаева ликвидировать. Для этого собрали команду из трёх казаков, одним из которых оказался наш рассказчик. Решили на задание не брать огнестрельное оружие, а только шашки и ножи, чтобы не поднимать лишнего шума и, по возможности, привести Чапаева живьём. Дело было в летнее время. Вечером переплыли вместе с лошадьми Урал, добрались до дома вдовушки на окраине Мухранова и устроили засаду. Уже ночью из штаба, который был в другом посёлке, прискакал верхами Чапаев, один, без сопровождения. Взять его казалось делом лёгким. Один казак схватил коня Чапаева под уздцы, а другие подскочили с боков. Последовала команда — слезай. Деваться Чапаеву было некуда, казаки расслабились. И вдруг случилось невероятное. Конь Чапаева мгновенно взвился на дыбы и на задних ногах развернулся почти на 90 градусов. Казак, державший уздечку, от неожиданности её отпустил, и Чапаев поскакал прочь из Мухранова в сторону Яманского посёлка. Ночь была светлая и за ним команда бросилась в погоню. Конь у Чапаева был уже уставший и казаки стали настигать его, а в погоне растянулись и скакали с солидным расстоянием друг за другом. Чапаев это увидел, развернул коня, выхватил шашку и поскакал навстречу казакам. Не знаю, каким по очереди скакал автор истории, но двоих казаков Чапаев зарубил, а этот отклонился в поединке, и шашка Чапаева отрубила у него большую часть ягодицы. Конь понёс казака дальше, Чапаев преследовать его не стал и ему удалось попасть к своим и выжить».

Бабушка из Раздольного рассказывала, что видела Чапаева в 13 лет в 19 году, когда он с дивизией шел с Ташлы на Илек. «Вот по этой улице (посёлок Головской Мухрановской станицы) войска его и шли, говорила она, он впереди на белом коне и все на белых конях, по четыре в ряд, потом на рыжих конях, потом на вороных и так далее по мастям. Потом пяхота и обоз. Голова колонны в Илек входила, а хвост только из Студёного вышел.»

Но ошибалась бабушка, не проходил Чапаев по посёлку. Кто-то другой вёл эти войска. Да и не любил Василий Иваныч ездить верхом и шашкой махать, всё больше на автомобиле ездил, говорят, раны не позволяли.

В конце 1919 г. при отходе Уральской армии на юг некоторые части совершенно прекратили свое существование, полностью погибнув от потерь на фронте и тифа. Изменивший киргизский полк вырезал штабы Илецкого корпуса, 4-й и 5-й дивизий, причем погибли все бывшие в строю офицеры во главе с командирами и начальниками штабов корпуса и дивизий. Поход основной части уральцев вдоль Каспия сопровождался огромными потерями. «После каждого ночлега на месте оставались трупы умерших, которых не было сил и возможности хоронить. Порою целые команды, остановившись на отдых, уже больше не поднимались, убаюканные снежной бурей, усыпленные навеки морозом...» За два месяца похода Уральской армии из 12 тыс. (по другим данным — из 15 тыс.) до форта Александровского в начале 1920 г. дошло менее 3 тыс.[12]

О казаках Яманского посёлка, оставшихся с армией до конца, ничего не известно.

Посёлок к концу гражданской войны сильно опустел. Большевистские комиссары, учтя опыт прошлого, отказались от массового террора. Станицы не жгли и не разоряли, казачьего хозяйства открыто не грабили, но обложили все население непосильными налогами и всевозможными поборами. Доверием со стороны большевиков казаки не пользовались: большевики по-прежнему считали казаков контрреволюционерами и врагами советской власти.

Наиболее жестоким преследованиям подвергались офицеры, из коих много было расстреляно; остальные разосланы по лагерям и тюрьмам; лишь немногие были взяты в красную армию или приспособлены на службу в советских учреждениях вне территории Войска — главным образом в Сибири.

По данным 1922 года в посёлке остались без хозяев 47 дворов.[13] Вскоре опустевшие дома начали занимать новые переселенцы.

Хлеб и скот в станицах были взяты на учет; зерно и мясо усиленно вывозились к железнодорожным станциям, но за недостатком транспорта, внутрь Европейской России, почти ничего не отправлялось; все гнило на складах без всякого присмотра. Строевые лошади, седла, оружие и обмундирование от всех казаков и офицеров были отобраны и возвращены лишь тем, кого зачисляли в красную армию. В станицах и поселках правили советы народных депутатов, составленные из бедных казаков и разночинцев (иногородних).[14]

[1] Фокин Н.И. «Финал трагедии. Уральские казаки в XX веке» Москва, 1996г., с.49.

[2] Дубровин Д. Организация вооруженных сил Уральского казачества на начальном этапе войны с большевиками. // «ГОРЫНЫЧЪ». Краеведческий сборник.

[3] Тетюшев Ф. П. Яик мятежный / Кувандык, 2006. - с. 41.

[4] Лисовский Н.К. Разгром дутовщины. 1917-1919. М., 1964. С. 91-92.

[5] Постановление № 59.

[6] Известия. №19 (571). 28 января 1919 г. URL: https://ya.ru/archive/catalog/009af096-8c85-4786-a8c3-baaf72641c38/1

[7] ЦГАСА, ф. 157, оп. 3, д. 151, л. 46. Заверенная копия

[8] Д.Дубровин "За Вѣру, Родину, Яикъ и Свободу" // ГОРЫНЫЧЪ. Сайт по истории Уральского казачьего войска. URL: http://gorynych.gixx.ru/Gorynych/out/Dubrovin-Orden.htm

[9] Воробьев, В. Ф. Оборона Оренбурга. (Апрель-май 1919 г.) [Текст] / Полковник В. Ф. Воробьев. - Москва : Изд. и 1 тип. Воениздата, 1938. - 76 с., 5 вкл. л. схем.; 20 см. - (Военно-историческая библиотека).

[10] Я. Вуберман. Разгром белоказаков Чапаевской дивизией (1919 г.) // Военно-исторический журнал №2, 1939 г., стр. 12-30. URL: http://www.retropressa.ru/razgrom-belokazakov-chapaevskojj-diviziejj-1919-g/

[11] Рассказал краевед С. В. Марченко. http://www.yaik.ru/forum/showthread.php?65-Анекдоты-про-Чапая/page12

[12] Волков С.В. Трагедия русского офицерства. — М., 1993. http://swolkov.org/tro/044-8.htm

[13] ОГАОО, фонд Р-1377, дело 18, листы 6 об – 7 об.

[14] Акулинин И. Г. Оренбургское казачье войско в борьбе с большевиками. Шанхай, 1937. С. 70 - 71; Гражданская война в Оренбургском крае. С. 129 – 138;